В Минералогический музей СПбГУ передана коллекция минералов барит-свинцовых, железных и марганцевых руд месторождения Ушкатын-III в Центральном Казахстане

В Минералогический музей Санкт-Петербургского государственного университета передана коллекция минералов барит-свинцовых, железных и марганцевых руд месторождения Ушкатын-III, расположенного в Центральном Казахстане в 300 км юго-западнее г. Караганда, в 15 км к северо-востоку от поселка Жайрем.

Месторождение Ушкатын-III – уникальный геологический и минералогический объект. Оно относится к специфической группе месторождений атасуйской группы, отличительной чертой которых является сочетание на ограниченной территории, в пределах единой геологической структуры, в осадочных породах близкого возраста и состава стратиформных залежей железных, марганцевых, баритовых, барит-свинцовых и свинцово-цинковых руд. При этом обычно на месторождениях атасуйской группы преобладает какой-либо один тип оруденения, а другие развиты фрагментарно. В этом плане месторождение Ушкатын-III представляет собой исключение – в составе рудоносной пачки здесь сочетаются крупные залежи барит-свинцовых и марганцевых руд, в меньшем количестве присутствуют железные руды.

Такого рода объекты, содержащие одновременно руды марганца, железа и цветных металлов, встречаются редко. Самыми известными из них являются месторождения Брокен-Хилл (Австралия), Франклин, Стерлинг-Хилл (США) и Лонгбан (Швеция) – уникальные геологические памятники природы, в совокупности давшие миру более 170 новых минералов. Но, к настоящему времени все эти месторождения отработаны и практически не доступны для исследований. Кроме того, во всех отмеченных примерах рудоносные толщи интенсивно преобразованы в ходе регионального метаморфизма высоких температур и давлений, а также гидротермальными и гипергенными процессами. Состав же исходных металлоносных отложений, условия и механизмы их накопления остаются дискуссионными. Не до конца также ясно, что оказало большее влияние на формирование специфического минерального состав руд и пород – исходное накопление в осадках железа, марганца, цинка, свинца и других элементов или же более поздние наложенные процессы с возможным перераспределением вещества в пределах рудоносных толщ и даже привносом его из внешних, удаленных источников.

Месторождение Ушкатын-III пока не столь знаменито, как перечисленные выше объекты. Однако и оно заслуживает самого пристального внимания. Месторождение разрабатывается и доступно для изучения, а вмещающие руды отложения (преимущественно карбонатного состава) характеризуются низкой степенью постседиментационных изменений. В сочетании с полноценной геологической изученностью, хорошей обнаженностью рудных тел в карьере, интересным минеральным составом руд (включающим Mn–Zn, Mn–Pb, Mn–V, Mn–As, Mn–B, REE–V, REE–As и др. редкие фазы) это делает месторождение Ушкатын-III прекрасным полигоном для исследования процессов рудогенеза в осадочных толщах. Изучение этого месторождение позволяет не просто реконструировать геологические и физико-химические обстановки образования барит-свинцовых, железных и марганцевых руд, но дает также и возможность проследить пространственно-возрастные соотношения этих процессов. Кроме того, изучение руд помогает оценить условия кристаллизации редких минералов марганца, свинца, цинка и других элементов.

Месторождение открыто в 1962 г., а, начиная с 1982 г., разрабатывается сначала на марганцевые, а позднее, с 2015 г., – и на барит-свинцовые руды. Изучение месторождения активно проводилось в 1960-х–1980-х годах (Щерба, 1964, 1967; Рожнов, 1967, 1982; Каюпова, 1974; Бузмаков и др., 1975; Митряева, 1979; Веймарн, 1982; Калинин, 1982, 1985; Калинин и др., 1984; Скрипченко, 1989; Варенцов и др., 1993). Полученные тогда данные во многом не потеряли своего значения до сих пор. Однако, очевидно, что сейчас информация более чем сорокалетней давности нуждается в обновлении и переосмыслении.

Современный этап изучения месторождения Ушкатын-III начат в 2016 году группой сотрудников Института наук о Земле СПбГУ в составе: профессор Кафедры минералогии Брусницын Алексей Ильич, доценты Кафедры минералогии Перова Елена Николаевна, Верещагин Олег Сергеевич, профессор Кафедры кристаллографии Бритвин Сергей Николаевич. К настоящему времени получен большой объем новой информации о геологическом строении месторождения, минералогии и геохимии барит-свинцовых, железных и марганцевых руд, условиях образования металлоносных залежей. Главные результаты опубликованы в ведущих научных журналах или готовятся к печати.

Главные научные результаты в кратком виде сводятся к следующим. Накопление как бария и свинца, так железа и марганца происходило синхронно в пределах замкнутого морского бассейна еще на стадии формирования карбонатных отложений. При этом механизм, геологические и физико-химические условиях образования барит-свинцовых, железных и марганцевых руд были разные, а максимумы концентраций соответственно Ba, Pb и Fe, Mn пространственно разобщены. Тем ни менее, барит-свинцовые руды обогащены марганцем, а железные и марганцевые – свинцом, цинком и отчасти барием.

Барит-свинцовые руды образовывались гидротермальным путем на сульфат-сульфидном геохимическом барьере внутри формирующейся рифовой постройки. Не полностью консолидированные рифовые отложения, внутри которых происходили процессы бактериальной сульфат-редукции, служили своеобразным «геохимическим фильтром», удерживающим барий (в форме барита) и свинец (в форме галенита), но пропускающим через себя без задержки растворенные формы цинка, железа и марганца. Эти элементы накапливались в придонных водах морского бассейна и при достижении там окислительных условий (при снижении уровня моря и поступления в придонную часть бассейна растворенного в воде свободного кислорода) переходили в осадок в форме оксидов и гидроксидов.

На последующих стадиях литогенеза состав металлоносных отложений был значительно преобразован. Изучение минералогии железных и марганцевых руд показывает, что образование многих минералов, которые традиционно рассматривают как высокотемпературные фазы (представители групп оливина, граната, пироксена и т.п.) могут кристаллизоваться еще в осадочных породах при температурах не выше 250 ºС. Минералогия преобразованных осадков контролируется распределением в них реакционноспособного органического вещества. Марганец изначально накапливался не только в оксидной форме, но и в виде Mn–Si–H2O геля. Придонные и поровые воды, скорее всего, характеризовались повышенной соленостью, за счет чего осадок обогатился Li, Na, B, Mg, Cl, Ba, Sr и, возможно, другими элементами.

В целом же исследования показали, что формирование химического состава рудоносных карбонатных отложений происходит уже на стадии накопления осадков, а в постседиментационных этапах развития осадочных толщь фазовые трансформации вещества.

Проведенные работы имеют не только научную, но практическую ценность. Вплоть до 2020 года (когда доступ на территорию месторождения был ограничен) результаты исследований регулярно передавались в форме производственных отчетов в геологическую службу предприятия АО «Жайремский ГОК», ведущего разработку месторождения.

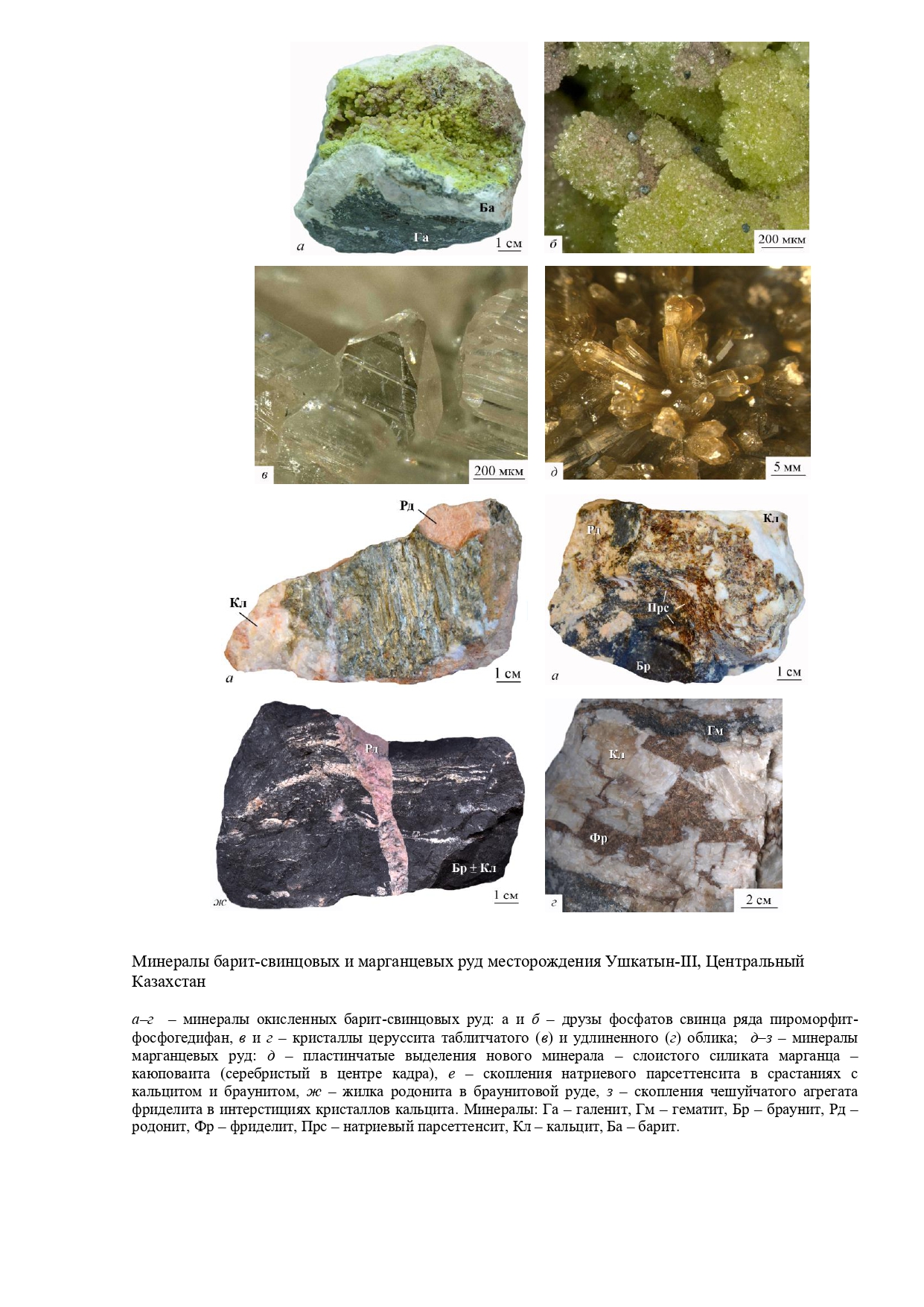

Подготовка коллекции представительных образцов пород, руд и минералов месторождения Ушкатын-III стала одним из важнейших результатов проведенных исследований. Всего в составе изученных образцов диагностировано: в железных и марганцевых рудах 83 минерала в барит-свинцовых рудах 43 минерала (табл. 1 и 2). Среди них установлено два новых минерала – гаспарит-(La) La(AsO4) и каюповаит Na2Mn10(Al2Si14O38)(OH)8 ∙ 7H2O. Последний назван нами в честь Марии Михайловны Каюповой (1921–1980), работавшей в Институте геологических наук имени К.Т.Сатпаева (г. Алма-Аты, Республика Казахстан), и внесшей в период 1960-х – 1970-х годов ведущий вклад в изучение минералогии железных и марганцевых руд месторождения Ушкатын-III. Итоговая коллекция, включающая более 60 образцов, передана в Минералогический музей Университета. Помимо новых минералов в переданном собрании заслуживают внимания образцы браунита, гаусманнита, якобсита, родонита, фриделита, натриевого парсеттенсита, аксинита-(Mn), саркинита, барита, церуссита, пироморфита, фосфогедифана и некоторых других минералов. Несколько особенно удачных в научном и эстетическом отношениях образцов церуссита, фосфатов свинца ряда пироморфит-фосфогедифан, фриделита, новых минералов – гаспарита-(La) и каюповаита – вошли в основные фонды Минералогического музея университета и будут выставлены в витринах. Основная же часть вошла в систематическую коллекцию, расположенную в аудитории имени академика В. И. Вернадского – аудитория 2004 Главного здания университета, и посвященную минералогии месторождений России и сопредельных государств. Эта часть коллекции будет использована при чтении дисциплины «Генетическая минералогия. Образование минеральных месторождений».

Передача коллекции в фонды Минералогического музея является важной вехой в изучении месторождения Ушкатын-III. Тем более, что весь каменный материал сертифицирован современными методами исследований. Коллекция не только полноценно характеризует вещественный состав пород и руд данного объекта, но и вносит свой вклад в сохранение минерального разнообразия Природы. Вместе с тем, передача коллекции в Музей не означает окончания исследований. Напротив, мы уверены, что она послужит базой для дальнейших работ, в том числе и при участии сотрудников и студентов университета, как это неоднократно бывало с образцами, хранящихся в фондах Минералогического музея и Кафедры минералогии.

В исследования принимали участие коллеги из многих организаций. Пользуясь случаем, выражаем благодарность всем, кто содействовал нашей работе. Прежде всего, сотрудникам АО «Жайремский ГОК», способствовавших реализации полевых исследований на месторождении – председателю правления АО «Жайремский ГОК» А.Ю.Бурковскому и геологам этого предприятия В.А.Волкову, О.А.Муратову, А.Н.Абдельмановой, Ж.Ж.Акимееву, К.А.Акшаловой, А.С.Бурханову, Р.Б.Иваковой, Г.К.Турлыновой.

В полевых исследованиях принимали участие Ветрова М.Н. (СПбГУ), Летникова Е.Ф., Иванов А.И., (оба из ИГМ СО РАН, г. Новосибирск), Школьник С.И., (ИЗК СО РАН, г. Иркутск), И.Г.Жуков (ИМиН УрО ЮУФНЦ минералогии и геоэкологии УрО РАН, г. Миасс)

Получение новых данных было бы невозможно без использования аналитических возможностей ресурсных центров СПбГУ и деятельного участия сотрудников РЦ «Рентгенодифрационных методов исследования» – Бубновой О.Г., Грунского О.С., Кулькова А.М., Крючковой Л.Ю., Пановой Л.А., Платоновой Н.В.; РЦ «Геомодель» – Бочарова В.Н., Власенко Н.С., Шиловского В.В.; РЦ «Микроскопии и микроанализа» – Бенкен К.А., Кашпар О.В., Пинчук Н.Р., Янсон Н.Г. и Янсон С.Ю. Кроме того, мы выражаем благодарность коллегам, из сторонних организаций, помогавших в получении аналитических данных – Садыкову С.А. (ИМиН УрО ЮУФНЦ минералогии и геоэкологии УрО РАН, г. Миасс), Кулешову В.Н. (ГИН РАН, г. Москва), Кудряшову В.Л. (Центральная лаборатория ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург), Паникоровскому Т.Л. (ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты), Тарасенко А.Б. (Горный университет, г. Санкт-Петерург).

В исследованиях принимали активное участие студенты Института наук о Земле – Бессмертных Кирилл, Бортников Владимир, Владимирова Дарья, Дмитриева Наталия, Егоров Глеб, Логинов Егор, Пашкова Ирина, Шагова Анастасия. Материалы студенческих исследований стали не только заделами курсовых и выпускных работ, но и послужили основой для научных публикаций.

Публикации сотрудников Института наук о Земле о месторождении Ушкатын-III доступны по ссылке.