Лекцию об истории исследований Арктического бассейна и вклада отечественной науки в его изучение прочитал профессор кафедры геофизики СПбГУ, главный научный сотрудник отдела морской сейсморазведки ВНИИ Океангеологии, член-корреспондент РАЕН Алексей Лазаревич Пискарев-Васильев.

Начало лекции было посвящено роли отечественных исследований в изучении этой части Северного Ледовитого океана. В частности, работе геофизика Аркадия Михайловича Карасика.

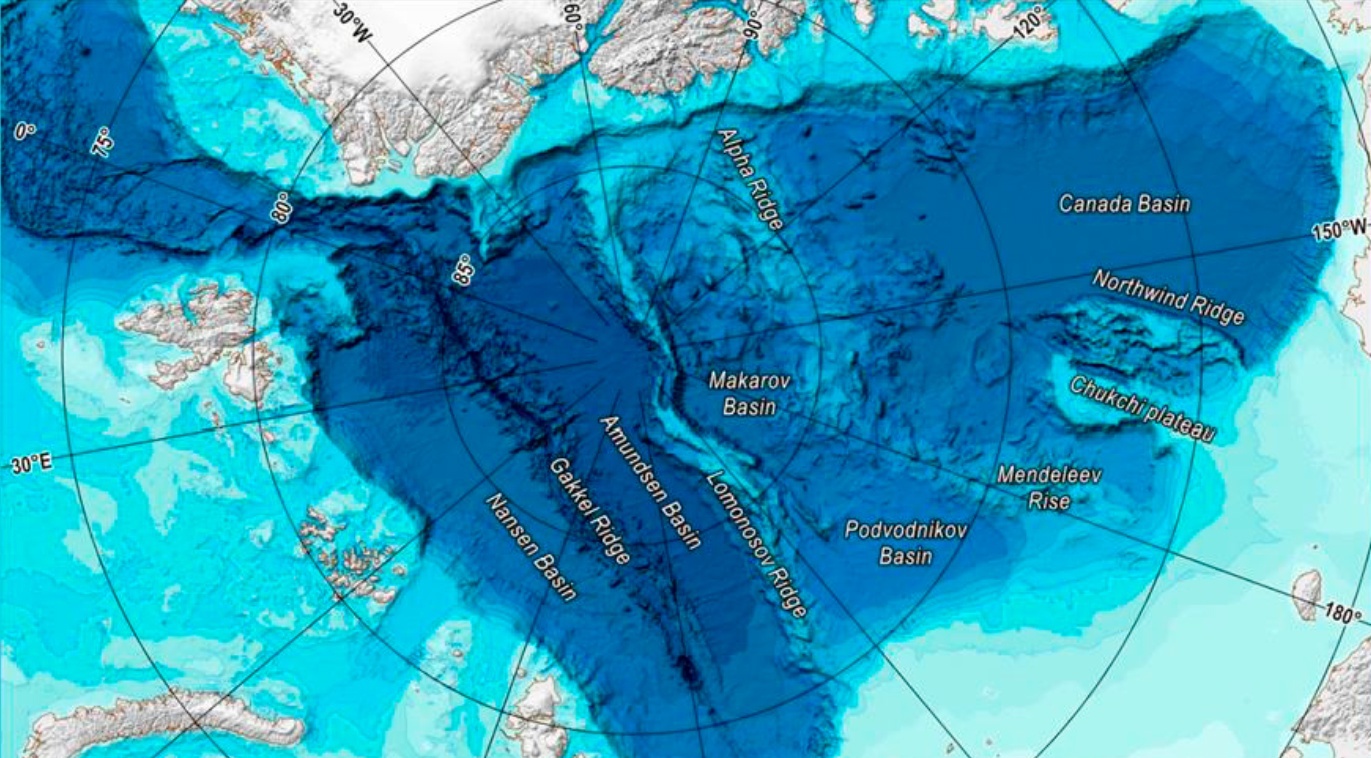

По словам лектора, главное открытие 1965 года — проведение аэромагнитной съемки. Благодаря ей Аркадий Карасик пришел к выводу, что Канадский бассейн имеет океаническую природу. Примечательно, что съемка в Северном Ледовитом океане проводилась в условиях слепого полета, что осложняло привязку по наземным точкам. Со временем выяснилось, что в результатах исследования привязка выполнена качественно.

В 80-е появилась основная научная гипотеза, по которой раскрытие Арктического бассейна состоялось примерно 150 миллионов лет назад. Тот участок земли, который сейчас называется Аляской, откололся от Канадского архипелага. После он прошел этап магматизма — период активности внутри Земли, связанный с образованием магмы, ее движением и последующим застыванием в виде горных пород. Об этом свидетельствует насыщение разреза коры базальтовыми породами.

В 90-е теория была поставлена под сомнение. По словам профессора СПбГУ Алексея Пискарева-Васильева, карты градиентных зон не похожи на карты в Атлантическом океане. Оси раскрытия расположены в других направлениях.

После участникам лекции продемонстрировали реконструкцию положения основных литосферных плит и направления движения плит северной части Палеопацифики для второй половины раннего мела, первого отдела мелового периода мезозойской эры, около 129−113 миллионов лет назад.

Исследование в 2019 году проводили доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН Алексей Николаевич Диденко и академик РАН Александр Иванович Ханчук.

После подробного изучения и сопоставления карт магнитных и гравитационных аномалий Алексей Лазаревич пришел к выводу, что формирование Арктического бассейна преодолело не три, а 10−15 стадий.

Эти знания важны не только для фундаментальных наук, но также имеют важное практическое значение для промышленности и экологии. Например, для освоения ресурсов правильное определение последовательности стадий образования глубоководных бассейнов позволяет точнее оценивать перспективы обнаружения минеральных ресурсов.

Поскольку формирование Арктики оказало значительное влияние на циркуляцию воды и атмосферы, знание конкретных стадий формирования способствует созданию более достоверных моделей изменения глобального климата прошлого и предсказанию будущих тенденций. Также глубокое изучение характеристики дна помогают совершенствовать маршруты судов и подводных аппаратов, улучшая безопасность судоходства и эффективность разведки природных богатств.

Модератор лекции, руководитель Научно-исследовательского центра Арктики СПбГУ Сергей Аплонов, дополнил:

«Сложно назвать крупные открытия в сфере тектоники плит и геологии океанов, которые были бы выполнены одной страной. Но поразительная вещь, изучение арктического бассейна: первые сейсмические, аэромагнитные и гравитические измерения были произведены одним институтом, даже одним отделом Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА). Важно обязательно помнить о том, в каких условиях изучалась Арктика советскими учеными и гордиться их научной деятельностью».

Санкт-Петербургский государственный университет активно участвует в исследовании Арктики, реализуя разнообразные проекты и инициативы. На базе СПбГУ существует специализированный Научно-исследовательский центр Арктики, созданный в 2019 году, и направленный на координацию и поддержку текущих арктических исследований, разработку мультидисциплинарных научных проектов и проведение экспертизы по вопросам устойчивого развития Арктики и Севера.

Автор: Денис Ельфин

Начало лекции было посвящено роли отечественных исследований в изучении этой части Северного Ледовитого океана. В частности, работе геофизика Аркадия Михайловича Карасика.

По словам лектора, главное открытие 1965 года — проведение аэромагнитной съемки. Благодаря ей Аркадий Карасик пришел к выводу, что Канадский бассейн имеет океаническую природу. Примечательно, что съемка в Северном Ледовитом океане проводилась в условиях слепого полета, что осложняло привязку по наземным точкам. Со временем выяснилось, что в результатах исследования привязка выполнена качественно.

В 80-е появилась основная научная гипотеза, по которой раскрытие Арктического бассейна состоялось примерно 150 миллионов лет назад. Тот участок земли, который сейчас называется Аляской, откололся от Канадского архипелага. После он прошел этап магматизма — период активности внутри Земли, связанный с образованием магмы, ее движением и последующим застыванием в виде горных пород. Об этом свидетельствует насыщение разреза коры базальтовыми породами.

В 90-е теория была поставлена под сомнение. По словам профессора СПбГУ Алексея Пискарева-Васильева, карты градиентных зон не похожи на карты в Атлантическом океане. Оси раскрытия расположены в других направлениях.

После участникам лекции продемонстрировали реконструкцию положения основных литосферных плит и направления движения плит северной части Палеопацифики для второй половины раннего мела, первого отдела мелового периода мезозойской эры, около 129−113 миллионов лет назад.

Исследование в 2019 году проводили доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН Алексей Николаевич Диденко и академик РАН Александр Иванович Ханчук.

После подробного изучения и сопоставления карт магнитных и гравитационных аномалий Алексей Лазаревич пришел к выводу, что формирование Арктического бассейна преодолело не три, а 10−15 стадий.

Эти знания важны не только для фундаментальных наук, но также имеют важное практическое значение для промышленности и экологии. Например, для освоения ресурсов правильное определение последовательности стадий образования глубоководных бассейнов позволяет точнее оценивать перспективы обнаружения минеральных ресурсов.

Поскольку формирование Арктики оказало значительное влияние на циркуляцию воды и атмосферы, знание конкретных стадий формирования способствует созданию более достоверных моделей изменения глобального климата прошлого и предсказанию будущих тенденций. Также глубокое изучение характеристики дна помогают совершенствовать маршруты судов и подводных аппаратов, улучшая безопасность судоходства и эффективность разведки природных богатств.

Модератор лекции, руководитель Научно-исследовательского центра Арктики СПбГУ Сергей Аплонов, дополнил:

«Сложно назвать крупные открытия в сфере тектоники плит и геологии океанов, которые были бы выполнены одной страной. Но поразительная вещь, изучение арктического бассейна: первые сейсмические, аэромагнитные и гравитические измерения были произведены одним институтом, даже одним отделом Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА). Важно обязательно помнить о том, в каких условиях изучалась Арктика советскими учеными и гордиться их научной деятельностью».

Санкт-Петербургский государственный университет активно участвует в исследовании Арктики, реализуя разнообразные проекты и инициативы. На базе СПбГУ существует специализированный Научно-исследовательский центр Арктики, созданный в 2019 году, и направленный на координацию и поддержку текущих арктических исследований, разработку мультидисциплинарных научных проектов и проведение экспертизы по вопросам устойчивого развития Арктики и Севера.

Автор: Денис Ельфин